「コロナウイルス大流行」が貿易戦争完敗の中国にトドメを刺すか

2020/1/28(火)

現代ビジネス

写真:現代ビジネス

米中貿易戦争は習近平の完敗だ

2018年9月24日の記事「米中冷戦、食糧もエネルギーも輸入依存の中国全面降伏で終わる」で、米中貿易戦争は、「トランプ大統領(米国)の圧勝」、「習近平国家主席(中国)の惨敗」で終わるであろうと述べたが、それがいよいよ現実のものになりそうである。

共産主義中国に忖度した日本のオールド・メディアは、習近平氏の体面を取り繕うために、1月15日に米中によって署名された「第1段階の合意」がいかにも引き分けのように取り繕っている。

しかし、いつもは「大本営発表」ならぬ「共産党発表」で、ありもしない成果をプロパガンダする中国共産党が、今回は静かで、中国内の報道そのものさえ規制しようとしている。これは、「習近平惨敗」の事実を、中国人民に隠すためのものと思われる。

あの北朝鮮でさえ、金正恩斬首作戦の実現性を証明した、イラクにおけるイランのソレイマニ司令官斬首作戦の事実を隠しきれず、国民のほとんどが知ることになった段階で公にしている。

いずれ「習近平惨敗」の事実が国民の間に広がれば、香港・台湾における「民主主義渇望のうねり」で、政治的に厳しい状況に追い込まれているだけではなく、武漢から始まった「新型コロナウィルス」の流行で「泣きっ面にハチ」状態の習近平政権崩壊は意外に近いかもしれない。

「新型コロナウィルス」は、自然の不可抗力ではあるが、習近平政権の対策は、楽観的な見通しに終始し情報公開に消極的であった。

2002年から流行が始まったSARSの大騒動での学習効果があるため、少しはましになったが、共産党の隠ぺい体質が流行を広げた人災といってよいであろう。

このままの状態では、世界的大流行が避けられないかもしれない。

そうなれば、習近平政権は海外だけではなく、国内の被害者からも厳しい批判を浴びるだろう。

どのように惨敗したか

「第1段階の合意」の内容をきちんと分析すれば、「引き分け」などという解釈の入る余地はなく、中国の惨敗、米国の圧勝であることは明らかである。

まず、米国は署名に先立って共産主義中国に対する「為替操作国」の認定を解除している。

中国が為替操作国に認定されたのは昨年8月であるが、米国財務省の為替報告書によれば、それ以来中国は米国に恭順の意を示し、「市場介入をほとんど手控えたようだ」とされる。

つまり、今回の為替操作国からの解除は、「恭順の意を示した中国」に対して、米国が「そろそろ勘弁してやろう」と寛容な態度を示しただけなのだ。

もちろん、共産主義中国の言葉など信用しないトランプ氏は、保全措置を講じている。

「中国が人民元切り下げを行わないという『実行可能なコミットメント』を行ったほか、為替のデータ公表に同意した」ため解除したのだと説明している。つまり、「自国の為替市場を米国の厳重な監視下に置く」ことに同意をしたのにも等しい。

これは、単純に為替操作国に認定されるよりも厳しい状況であるから、習近平氏が国民に隠したい事情も良くわかる。

ちなみに、米国がウォッチしている対象国は、20ヵ国ほどであるが、中国の解除で「為替操作国」はなくなった。なお、「監視対象国」には引き続き中国が含まれる。

米国は何も失っていない

さらに、1月15日に署名された合意内容には、

1.「中国政府による米国の技術と企業機密の窃取に対する取り締まりの強化」

2.「農産物の2017年(貿易戦争開始前)の水準に比べて倍以上の輸入増加」

など多数かつ重要な中国側の譲歩内容が含まれる。

特に、対米貿易黒字の縮小に向けた中国による今後2年間で2000億ドル(うち農産品は320億ドル)相当の追加購入計画は重要だ。

この合意に基づいて、中国は米国からの農産物の輸入を最初の1年で125億ドル、2年目は195億ドル増やすと表明した。この額(合計320億ドル)を、貿易戦争が始まる前の2017年に中国が輸入していた240億ドルに上乗せするので、輸入額は2017年当時の倍以上になる。

11月に大統領選挙を控えたトランプ氏にとって、農民票は極めて重要で、その確保の道筋をつけたのだから、上機嫌であるはずである。

それに対して、資源、エネルギー、軍備、人材その他あらゆる分野で米国に太刀打ちできない中国の「数少ない切り札」である「農産物輸入カード」をトランプ氏に献上せざるを得なかった習近平氏の機嫌が悪いのも当然だ。

その見返りに米国が提供するのは、昨年9月に発動した制裁第4弾のスマートフォンやパソコンの部品、衣類や靴といった日用品などの中国製品に課した追加関税15%を7.5%に引き下げることくらいだ。

さらに、これらの合意の実行を、監視・担保する制度も盛り込まれ、実行されなければ、合意内容は取り消される可能性がある。

忘れてはならないの、この貿易戦争を仕掛けたのは米国であり、第1弾から第4弾までの関税は米国が一方的に設定したものだ。その米国の都合で一方的に「追加」したた関税のごく一部を「微調整」するだけで、これだけの成果を得たのだ(1弾~3弾は25%の制裁関税率を堅持している)。

つまり、貿易戦争と名付けられた「実質的経済制裁」に音をあげた共産主義中国が「後生ですから緩和してください」と泣きを入れて、「貢物」を差し出したのに対して、トランプ政権は「制裁のごく一部の緩和」で応じたのだ。

このような見事な「トランプ流交渉術」には驚かされる。1月16日の記事「勝つためには手段を選ばない男・トランプとは何者か…ルーツを探る」で述べた様に、基本的に政治家というよりもビジネスマンであるトランプ氏は、面子よりも実利を大事にする。

だから、習近平氏の面子を保つ手伝いをすることなど朝飯前であるし、それによって「大きな実利」を手に入れたわけである。

習近平政権は断崖絶壁に追い込まれている

1月20日の記事「香港大騒乱、台湾・蔡氏圧勝でアジアの春はやってくるのか」で述べた様に、「アジアの春」とも呼ぶべき「民主主義を渇望するうねり」に対して習近平政権はなすすべがない。

香港では、5大要求のうち1つにしか応じないものの、天安門大虐殺(事件)の時のように戦車で国民をひき殺すような荒療治もできず、指をくわえて見ている。区議会議員選挙での親中派の惨敗は大きな痛手である。

さらに、台湾総統選挙での蔡氏圧勝がダメ押しとなった。

ニュージーランドやオーストラリアでも、政治・選挙に関する干渉を行っているくらいであるから、両選挙への中国共産党の干渉はすさまじいものであったはずだが、それでも「民主主義渇望のうねり」を抑え込むことができなかったのだ。「打つ手がない」というのが習政権の現状であろう。

さらには、12月24日の記事「ウイグル人権法案、じつは『日本企業』が他人事とはいえない可能性」で述べた様に、米国をはじめとする諸外国から「天井の無いアウシュビッツ」として批判されるウイグルやチベットなどでの人権問題も重くのしかかる。

鄧小平による改革・解放が軌道に乗る前の中国は、当時鉱物資源の開発収入が比較的多かった北朝鮮よりも貧しかった。さらに、「竹のカーテン」を引いた鎖国状態で8000万人(西側推定、人為的飢餓を含む)もの人民を虐殺したとされる。

これまでの動きを見ると、経済でも政治でも「毛沢東暗黒時代」への回帰が避けられないようだ。

しかし、香港・台湾だけではなく、天井の無いアウシュビッツとも呼ばれるウイグルやチベットなの虐げられた人々、そして「民主主義を愛する人々」にとっては「世界最大の民主主義の敵」の崩壊は朗報である。

クリスマスプレゼント未遂の金正恩の運命

このように追い込まれている習近平政権に、朝鮮半島の国々にかまう余裕はないといえるだろう。

トランプ氏の真意を誤解し、「クリスマスプレゼントを楽しみにしていろよな!」という大言壮語を吐いた金正恩氏は、クリスマス前に公開(流出? )された、米国と韓国の合同で行われた「斬首作戦ビデオ」におびえることになる。

その結果、年末の異例(通常は1日)の4日間にわたる朝鮮労働党中央委員会第7期第5回総会で、プレゼント作戦失敗のごまかしとクーデタ対策を行うことになる(クーデタ首謀者になりうる人間を自分の目の前に集めたことになる)。さらには、恒例の自身の言葉による「新年の辞」を、「総会の報告」に代えてお茶を濁した。

また、韓国の文在寅政権も、これでもかこれでもかという問題を抱えて悲惨である。

まず、文在寅氏自身と取り巻きに迫りくる検察の捜査妨害に躍起だ。なりふり構わぬ人事などで、当面の検察の攻勢をかわすことができるかもしれないが、その姿を見ている国民は4月15日の総選挙でどのように判断するであろうか?

さらには、文政権の従北ぶりを見かねたハリス駐韓米大使の「韓国の北朝鮮政策に関する親切な忠告」に逆切れして、大使の母親が日本人という出自や口ひげにまで文句をつけるありさまだ。米国は、2015年の「リッパート駐韓米大使襲撃事件」を忘れたわけではない。

この事件でリッパート氏は、あと1~2センチずれたら死に至るという傷を受け、「この攻撃は私個人に対するものではなく、米国という国家に対するものだ」と発言したともいわれる。朴槿恵大統領とオバマ大統領の話し合いによって、大きな政治問題になることは回避できたが、文在寅大統領とトランプ大統領の間の意思の疎通はないに等しく、小さな火種が「大政治問題になる可能性」がある。

在韓米軍撤退と斬首作戦

追い詰められた習近平政権と混迷の極にある朝鮮半島の南北国家の状況を考えれば「在韓米軍撤退と引き換えに、金正恩斬首作戦と米傀儡政権の樹立容認」を中国が行うというシナリオも荒唐無稽ではなくなってきた。

在韓米軍は、中国への牽制という意味合いもある。しかし、本来は共産主義独裁国家である北朝鮮に対抗するために駐留しているのだから、北の共産主義独裁政権が打倒されれば、駐留する意味がなくなる。

もともと、第2次世界大戦後、米国は「日本海が重要な防衛ライン」だと公言していた。しかし、そのメッセージを誤って受け取った金日成氏が、米国は介入しないであろうと判断し韓国を侵略した。

そこで、朝鮮戦争が始まり、第2次世界大戦が終わったばかりで戦争はもうこりごりだと思っていた米国も、共産主義陣営による民主主義陣営の侵略を認めることができないために参戦した。しかも、その朝鮮戦争は「休戦」という形でいまだに続いているので、米国としても韓国から撤退するわけにはいかないのだ。

つまり、在韓米軍はいってみれば、「事故の結果」駐留するようになったのであり、北朝鮮がクーデタや斬首作戦で崩壊し、親米政権が樹立されれば必要がない。もとの「日本海防衛路線」に戻るだけだ。

また、現在の文政権を「共産主義の侵略から守るべき自由主義陣営」と呼ぶのは極めて難しい。

金正恩氏同様、文在寅氏も「自分の首」の心配をする必要がありそうだ。

大原 浩(国際投資アナリスト)

「発展途上」ではない。日本を衰退途上国に落とした5つのミス

30年に渡り景気の減速が続く日本。どれだけ現政権が自らの経済対策の「効果」をアピールしようとも、私たち庶民が好景気を実感することが出来ないのが現状です。なぜ我が国はこのような惨状に陥ってしまったのでしょうか。米国在住の作家・冷泉彰彦さんは今回、自身のメルマガ『冷泉彰彦のプリンストン通信』で、日本が「衰退途上国」に堕ちた原因を考察しています。

2020年の呪い

日経新聞というのは、日本の会社社会と言いますか、財界を代表する新聞ですが、時々妙に反省モードになることがあります。割に多いのが、年初の連載記事というもので、今年の場合は「逆境の資本主義」という現代の資本主義論で、割と力作のようです。

その日経の「反省モード連載」の中で、最大のヒットとなったのが1997年に掲載した「2020年からの警鐘~日本が消える」だと思います。当時は、相当に話題になりましたし、単行本化もベストセラーになっています。

今年はその「2020年」に他ならないわけで、97年という時点では近未来として考えられていた「2020」という数字が現実となっているわけです。では、改めてここから「23年前」に封印された「タイムカプセル」、つまり「危機感のタイムカプセル」を開けてみるとどうなのでしょうか?

ここにその「2020年からの警鐘」の単行本があるのですが、読んだ感想を正直に申し上げるのであれば「脱力感」というような奇妙な気分があります。どういうことかというと、23年前に「こうなってはいけない」と当時の日経の記者やエコノミストたちが「危機感に駆られて」書いた内容が、その2020年になった現在では「全く危機感を感じない」からです。

まず帯からしてそうです。「先送りはもう許されない」「先の世代に『夢』ある社会を残すために、我々は何をなすべきか」「金融、司法、自治、教育など戦後システムを根底から問い直す」というキャッチコピーが、もう23年後の今見ると「脱力」せざるを得ません。まずもって、「夢」ある社会などというのはとっくの昔に消えてしまっているし、そんな表現自体が違和感を通り越して新鮮に見えるぐらいです。

そして「先送り」ですが、23年前の「許されない」という指摘にも関わらず、「金融、司法、自治、教育」のすべてについて改革は23年間という途方もない時間、堂々と「先送りされてしまっている」わけです。そうした事実を前提としますと、23年前の「先送りはもう許されない」という力の入った宣言には、何とも言えない脱力感を感じるのです。

それは「力を入れて宣言しても、どうせ可能にはならない」という無力感です。「改革なんかしなくても、夢など消えてなくなっても、どっこい社会は続いている」という沈黙の声の大きさ(矛盾した言い方ですが)から考えると、この種の構造改革論が無力であったという絶望にも似た思いかもしれません。

ですが、この「2020年からの警鐘」の本文を読み進めていくと、脱力感とか無力感というのは、戦慄に変わりました。まず強く感じられるのは、23年前に当時の人々が想像した「暗い未来予測」がそのまま実現しているということです。これはもう恐怖としか言いようがありません。まるで、日経新聞が23年前にかけた「呪い」に日本経済がそのまま縛られてしまっているかのようです。

冒頭いきなり「大手都銀の倒産」可能性が語られますが、これは96年から97年の話でこれは長信銀の金融危機としてすぐに現実のものとなります。その先の様々な記述、

- 無縁墓

- リスク取れない日本マネー

- 低賃金のアニメ業界

- 間違う裁判官

- 幸福感の低い子供

- 研究鎖国

- なくなる退職金

- 孤立する人々

- 英国病より重い

といった指摘は、2020年の現在、全てその通りとなり、そして改革は先送られそのまま問題が悪化しているだけです。正に、この本によってかけられた「呪い」がその後ずっと日本を縛っているとしか言いようがありません。

恐ろしいのは、結論の部分です。この「2020年の警鐘~日本が消える」が指摘している「日本が消える」ということの意味ですが、成長率が低下して国際経済における日本の存在感が「かすむ」ことが最大の問題で、それを「日本が消える」という表現で警告しているわけです。

具体的には、この本の236ページから237ページでは、1990年には世界のGDP総額に占める日本の割合が13.9%であったのが、このまま「構造改革が進まずに現状を放置」した場合には、2020年には9.6%になってしまう。このことを「日本が消える」と表現して危機感を訴えているのです。

では、現実はどうなったのかというと、現状は「5.9%」です。つまり、1997年の段階では、2020年には9.6%になって「日本が消える」から大変だと言ってたわけですが、現実には2019年には「5.9%」になってきているわけです。更に人口減と競争力喪失により2050年には2%になるという予測も出ています。

つまり1997年の人々の感覚からすれば、日本経済は「消える」どころか「なくなっている」に等しいわけです。そう考えると、この「2020年の警鐘」という本(日経の連載記事)の呪いというのは大したことはなく、その23年前の呪いに縛られていたというよりも、日本経済には更に強い「自縛」とでも言うべき呪いがかかっており、そのために経済が「消えた」と言って良いと思います。

ところで、この実際の2020年にはそのような「経済が消えた」という論調が急に増えてきました。成功の味覚を知っている世代がどんどんリタイアしていて、文句を言われることが減ったということもありますが、衰退という事実が隠せなくなっている中では、「日本は途上国になった」とか「先進国ではない」という言い方がごく自然になったということがあります。

この種の「日本は途上国になった」論については、2つ指摘しておかねばなりません。

1つは、「途上国になった」という指摘は必ずしも正しくないということです。途上国というのは実は省略した言い方で「発展途上国」という意味ですが、日本はこれには当てはまらないからです。何故ならば、日本は「発展の途上」ではなく、「縮小・衰退の途上」だからです。

この区別というのは重要です。なぜならば、人類の史上の中でこれだけの規模の経済が、これだけのスピードでまっすぐ衰退の方向へ突っ走っているという例はないからです。具体的に言えば、1990年前後をピークに、30年間ずっと一直線に衰退している、これは非常に珍しい事例です。また、衰退の前に明白な繁栄があったというのも珍しいです。

勿論、そこには可能性もあります。成功している部分、かつて成功していた部分を大切にして、それを広げていく中で全体を再度繁栄の方向に転換することはできるかもしれません。ですが、過去30年、それはできなかったという事実は重たいものがあります。

そうではなくて、衰退途上国には独自の問題があります。1つは、過去の成功体験を記憶しているために、いつまでも「昔の発想の延長で」考えてしまうという愚かさです。それとは別に、諸外国がまだまだ日本の経済力を当てにしているので、「貧しくなったのにODAを出し続ける」とか「外タレのギャラが高い」とか「TVの放映権料を吹っかけられて結局は中継できない」といった情けない状況が生まれたりもします。

最大の問題は、先進国時代の「贅沢な安全基準」「大き過ぎるインフラ」「要求の高い市民や消費者」といったものを抱えているために、ただでさえ過大となっている社会維持のコストが重くのしかかっているという問題です。これは、昨年秋の台風15、19、21号でイヤというほど思い知らされた問題です。

とにかく、全体が大きく沈みつつある中で、部分的に過去の先進国時代の制度やインフラが残っていて、これが悪い作用を起こしている、その一方で過去の成功体験の延長上でしか発想できない…これが「衰退途上国」の特徴であると言わざるを得ません。

日本を衰退途上国にした5つのミス

2つ目は、そうは言っても何もかもを破壊してしまって、まっサラの状態から再出発すればいいとか、日本をゼロベースで再構築すれば良いというわけではないということです。また、このまま衰退に身を任せて、家族を形成するのを諦め、生活水準や平均寿命は徐々に切り詰めて行けばいいということでもないということです。

まず必要なのは、現在の日本で何が起きているのか、何が問題で、何を失いつつあるのかといった「現状把握」をすることです。全ての改革、全ての生存への作戦はそうした現状認識から始まると思います。

改めて5つの問題を指摘したいと思います。

1つは製造業から金融・ソフトといった主要産業のシフトに対応できなかったこと。また自動車から宇宙航空、オーディオ・ビジュアルからコンピュータ、スマホへと「産業の高付加価値化」にも失敗したこと。

2つ目は、トヨタやパナソニックなど日本発の多国籍企業が、高度な研究開発部門を国外流出させていること。つまり製造部門を出すだけでなく、中枢の部分を国外に出してしまい、国内には付加価値の低い分野が残っているだけという問題。

3つ目は、英語が通用しないことで多国籍企業のアジア本部のロケーションを、香港やシンガポールに奪われてしまい、なおかつそのことを恥じていないこと。

4つ目は、観光業という低付加価値産業をプラスアルファの経済ではなく、主要産業に位置づけるというミスをしていること。

5つ目は、主要産業のノウハウが、最も効果を発揮する最終消費者向けの完成品産業の分野での勝負に負けて、部品産業や、良くて政府・軍需や企業向け産業に転落していること。

この5つの結果として、日本型空洞化が日本経済を蝕んでいるのだと思います。1997年の人々が「このままでは2020年には世界のGDPの9.6%」というシェアまで落ちてしまう、そうなれば「日本が消える」と真剣に心配していたわけですが、実際の2020年になってみたら「9.6」どころか「5.9」という「地をはうような状況」になっているわけです。

日本人は「失われた30年」の本質をわかってない

原因と責任を突き止め変えねば低迷はまだ続く

2020/01/26 東洋経済ONLINE

すでに日本は「失われた40年」への道を突き進んでいるかもしれない(写真:naruedom/iStock)

今から30年前、1990年の東京証券取引所は1月4日の「大発会」からいきなり200円を超える下げを記録した。1989年12月29日の「大納会」でつけた史上最高値の3万8915円87銭から、一転して下げ始めた株式市場は、その後30年が経過した今も史上最高値を約4割ほど下回ったまま。長期的な視点に立てば、日本の株式市場は低迷を続けている。

その間、アメリカの代表的な株価指数である「S&P 500」は、過去30年で約800%上昇。353.40(1989年末)から3230.78(2019年末)へと、この30年間でざっと9.14倍に上昇した。かたや日本は1989年の最高値を30年間も超えることができずに推移している。

この違いはいったいどこにあるのか……。そしてその責任はどこにあるのか……。アメリカの経済紙であるウォールストリートジャーナルは、1月3日付の電子版で「日本の『失われた数十年』から学ぶ教訓」と題して、日本が構造改革を行わなかった結果だと指摘した。

日本は失われた40年を歩むことになるのか

この30年、確かに株価は上がらなかったが、極端に貧しくなったという実感も少ない。政治は一時的に政権を明け渡したものの、バブル崩壊の原因を作った自民党がいまだに日本の政治を牛耳っており、日本のあらゆる価値観やシステムの中に深く入り込んでいる。

バブルが崩壊した原因やその責任を問われぬまま、失われた30年が過ぎてきた。自民党政権がやってきたことを簡単に総括すると、景気が落ち込んだときには財政出動によって意図的に景気を引き上げてリスクを回避し、その反面で膨らむ一方の財政赤字を埋めるために消費税率を引き上げ、再び景気を悪化させる……。そんな政治の繰り返しだったと言っていい。

2012年からスタートしたアベノミクスでは、財政出動の代わりに中央銀行である日本銀行を使って、異次元の量的緩和という名目で、実際は「財政ファイナンス(中央銀行が政府発行の国債を直接買い上げる政策)」と同じような政策を展開してきた。政府に逆らえない中央銀行総裁が登場したのも、日本経済の「失われた20年、30年」と無縁ではないだろう。

実際に、近年の日本の国際競争力の低下は目に余るものがある。

生産能力は低下する一方であり、加えて少子高齢化が顕著になってきている。新しい価値観をなかなか受け入れない国民や企業が蔓延し、失われた30年が過ぎたいま、日本はこれから失われた40年、あるいは失われた50年を歩き始めているのかもしれない。

このままでは2030年代には、日本は恒常的なマイナス成長国家となり、経常赤字が続き、やがては先進国から陥落する日が来るのかもしれない……。そんな予測をする専門家も多い。日本の失われた30年を、もう1度検証し振り返ってみたい。

この30年、何が変化したのか?

この30年で日本はどんな変化を遂げたのだろうか。まずは、主要な統計上の数字の面でチェックしてみたい。

●平均株価(日経平均株価)……3万8915円87銭(1989年12月29日終値)⇒2万3656円62銭(2019年12月30日終値)

●株式時価総額……590兆円(1989年年末、東証1部)⇒648兆円(2019年年末、同)

●ドル円相場……1ドル=143.4円(1989年12月末、東京インターバンク相場)⇒109.15円(2019年12月末)

●名目GDP……421兆円(1989年)⇒557兆円(2019年)

●1人当たりの名目GDP……342万円(1989年)⇒441万円(2019年)

●人口……1億2325万人(1989年、10月現在)⇒1億2618万人(2019年、11月現在)

●政府債務……254兆円(1989年度、国と地方の長期債務)⇒1122兆円(2019年度末予算、同)

●政府債務の対GDP比……61.1%(1989年)⇒198%(2019年)

●企業の内部留保……163兆円(1989年、全企業現金・預金資産)→463兆円(2018年度)

これらの数字でわかることは、第1に株価の低迷がずっと続いていることだ。

1989年の大納会でつけた3万8915円という高すぎる株価は、解禁されたばかりの株式先物指数が一部の外国人投資家に使われた意図的な上昇相場であったという背景もあるが、30年間回復できない現実は日本経済に問題があるとしか言いようがない。

アメリカの株価がこの30年で9倍になったことを考えると、日本の株価は異常な状態と言っていいだろう。ちなみに、この30年間でドイツの株価指数も1790.37(1989年末)から1万3249.01(2019年末)に上昇。ざっと7.4倍になっている。

なお、株式市場の規模を示すときに使われる「時価総額」も、この30年で日本はわずかしか上昇していない。

株式の上昇による資産効果の恩恵を日本の個人はほとんど受けていないことになる。個人が株式に投資して金融資産を大きく伸ばしたアメリカに比べると、日本は一向に個人の株式投資が進んでいない。日本人の多くが豊かさを実感できない理由の1つと言っていいだろう。

実際に、この30年で海外投資家の日本株保有率は1990年度には5%弱だったのが、2018年度には30%に達している。日本株の3割は外国人投資家が保有しているわけだ。

かつて日本の株式市場は3割以上が国内の個人投資家によって保有されていた。バブル崩壊によって個人投資家が株式投資から離れ、その後の個人の資産形成に大きな影を落としたと言っていい。現在では、過去最低レベルの17%程度にとどまっている。

ちなみに、アベノミクスが始まって以来、政府は「GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)」などの「五頭のクジラ」と呼ばれる公的資金を使って、意図的に株価を下支えしていると言っていい。日銀も「ETF(上場投資信託)」を買い続けている。

これでは株価は適正な価格形成を行えず、個人投資家の多くは割高な価格で株をつかまされている状態だろう。株価が暴落したときに、個人が株式市場に参入する機会を失ってしまっているわけだ。

株式市場というのは、あくまでも市場の価格形成に任せるのが望ましく、株価が大きく下がれば個人投資家が株式投資を始める可能性が高い。せっかくの投資機会を、政府が意図的に邪魔している状態が続いてきたとも言えるのだ。

マクロ経済的に見ると、日本の名目GDPは1989年度には421兆円だったのが、30年を経た現在では557兆円になっている(米ドル建てで計算。1989年はIMF、2018年は内閣府推計)。一見すると国内総生産は順調に伸びてきたかのように見えるが、世界経済に占める日本経済のウェートを見ると、その凋落ぶりがよく見て取れる。

●1989年……15.3%

●2018年……5.9%

アメリカのウェートが1989年の28.3%(IMF調べ)から2018年の23.3%(同)へとやや低下したのに比べると、日本の落ち込みは大きい。その代わり中国のウェートは2.3%(同)から16.1%(同)へと急上昇している。新興国や途上国全体のウェートも18.3%から40.1%へと拡大している。

日本の国力の低下は、明らかだ。

グローバル企業が示す日本の衰退

日本の「失われた30年」を的確に示している指標には、日本全体の「国際競争力」や日本企業の「収益力ランキング」がある。

例えば、スイスのビジネススール「IMD」が毎年発表している「国際競争力ランキング」では、1989年から4年間、アメリカを抜いて日本が第1位となっていた。それが2002年には30位に後退し、2019年版でも30位と変わっていない。

一方、アメリカのビジネス誌『フォーチュン』が毎年発表している「フォーチュン・グローバル500」は、グローバル企業の収益ランキング・ベスト500を示したものだ。1989年、日本企業は111社もランキング入りしていたが2019年版では52社に減少している。

日本の科学技術力も、この30年で大きく衰退してしまった。 日本の研究者が発表した論文がどれだけほかの論文に引用されているのかを示す「TOP10%補正論文数」というデータでも、1989年前後には世界第3位だったのだが、2015年にはすでに第9位へと落ちてしまっている。

このほかにも、ここ30年で順位を落としてしまった国際ランキングは数知れない。ほとんどの部分で日本以外の先進国や中国に代表される新興国に抜かれてしまっている。日本は今や先進国とは名ばかりの状態なのかもしれない。

残念なことに、日本のメディアは日本の技術がすばらしいとか治安が優れているなど、数少ない日本の長所をことさらにクローズアップして、日本が世界をリードしているような錯覚を毎日のように国民に与え続けている。

1989年には、日本にやってくる外国人観光客は非常に少なかった。訪日外国人客は283万人(1989年)、それがいまや3119万人(2018年)に膨れ上がった。当時、外国人にとって日本の物価は非常に高く、一部のお金持ちを除くとなかなか日本に来ることができなかった。

現在は中国に限らず、世界の数多くの観光客が日本は格安だとして訪れている。実際に、日本はこの30年間ほどんど物価が上がらず、アベノミクスで掲げた年2%のインフレ率さえ達成できない。

国民生活にとっては、それが悪いわけではないが、日本の国力は明らかに低下していると考える必要があるだろう。

責任はどこにあるのか?

日本が失われた30年を始めたきっかけは、言うまでもなく株価の大暴落だが、追い打ちをかけるように当時の大蔵省(現財務省)が、高騰を続ける不動産価格を抑制しようと「総量規制」を実施したことにある。株価にブレーキがかかっているのに、土地価格にまでブレーキをかけたことが原因であり、そういう意味ではバブル崩壊は政府の責任だ。

アメリカがリーマンショックを経験したような出来事を、日本はその20年も前に味わっていたわけだが、そこでの対応の違いがアメリカと日本の差を決定的にしたと言っていい。

日本は、株価暴落や土地価格の暴落などによって実質的に経営破綻に追い込まれた金融機関や企業の破綻を先延ばしし、最終的に7年以上もの時間をかけてしまったからだ。

リスクを先送りにすることで、自民党を軸とした政治体制を守り、政権と一蓮托生になっていた官僚機構も、意図的に破綻処理や構造改革のスピードを遅らせた。その間、政府は一貫して公的資金の出動による景気対策や公共事業の増加などで対応してきた。

財政赤字がまだ400兆円のレベルだった頃に、当時の大蔵省主計局に取材したことがある。担当者は「赤字国債の発行を辞めることは、官僚機構がみずから国を荒廃に追いやることになる」と発言したのをいまでも思い出す。赤字国債なしでは、日本は立ち行かなくなっていることを認めているわけだ。

この30年、日本は企業救済のための資金は惜しまずに支出してきた。アメリカのように、税金を民間企業に支出することに強硬に反対する共和党のような勢力が、日本にはないからだ。公的資金の支出が景気の回復に効果がないとわかると、今度は郵政民営化といった規制緩和を始める。

しかし、これもさまざまな勢力に忖度するあまり、中途半端な形で進行し、結果的に景気回復の切り札にはならなかった。最終的に、現在進行形のアベノミクスにたどり着くわけだが、スタートして今年で8年になろうとしているにもかかわらず、その効果は見当たらない。

ひょっとしたら、一時的に消費者物価が2%を突破するかもしれないが、一時的なものに終わる可能性が高い。その間、政府の債務はどんどん膨らんで、政府は何度も消費税率アップに動く以外に方法はなくなっていく。

1989年4月に消費税を導入して以降、この30年で政府は3回の「消費税率引上げ」を実施しているが、いずれも2%、3%という具合に、ほんの少しずつ引き上げることで決定的なパニックに陥るリスクを避けてきた。

一方のアメリカは、リーマンショック時にバーナンキFRB議長は大胆に、そしてスピード感を持って解決策を打ち出した。責任を回避せずに、リスクに立ち向かう姿勢がアメリカにはあったと言っていい。

日本はつねにリスクを回避し、事なかれ主義に徹し、改革のスピードや規模が小さくなってしまう。その結果、決断したわりに小さな成果しか上げられない。簡単に言えば、この30年の失われた期間は現在の政府に責任があることは間違いない。

それでも国民は、バブル崩壊の原因を作った政権にいまも肩入れしてきた。その背景には補助金行政など、政府に頼りすぎる企業や国民の姿がある。実際に、この30年間の統計の中でもあったように政府債務は250兆円から約4倍以上の1100兆円に増えている。

自民党政権がいまも続いているのは、ただ単に「低い投票率」に支えられているだけ、という見方もあるが、30年の間に、国民の間に「諦め」の境地が育ってしまったのも事実だろう。

長期にわたってデフレが続いたため、政府は経済成長できない=税収が増えない分を長期債務という形で補い続けてきたわけだ。収入が減ったのに生活水準を変えずに、借金で賄ってきたのが現在の政府の姿と言っていい。

日本はなぜ構造改革できないのか?

全国平均の公示地価を見ると、1976年を「0」とした場合、1992年まではプラス圏だったが、その後バブルが崩壊して住宅地、商業地ともに公示価格はひたすらマイナスを続けて、2015年にやっと「前年比プラス」に転じる状況にある。30年前の土地価格に戻るには、悪性インフレぐらいしか考えられない状況だ。要するに、30年近い歳月、日本国民は土地価格の下落を余儀なくされたわけだ。

株価や土地価格が上昇できなかった背景をどう捉えればいいのか。

簡単に言えば、少なくとも日本政府は構造改革につながるような大胆な改革を行ってこなかった。都市部の容積率を抜本的に見直すといった構造改革を怠り、消費税の導入や、税率アップのような構造改革ではない政策でさえも、選挙に負けるというトラウマがあり、一線を超えずにやってきた、という一面がある。

もっとも、構造改革をスローガンに何度か大きな改革を実施したことはある。例えば、企業の決算に「時価会計」を導入したときは、本来だったら構造改革につながるはずだった。これは、日本政府が導入したというよりも、国際的に時価会計導入のスケジュールが決まり、それに合わせただけのことだが、本来であれば株式の持ち合いが解消され、ゾンビ企業は一掃されるはずだった。

ところが政府は、景気が悪化するとすぐに補助金や助成金といった救済策を導入して、本来なら市場から退散しなければならない企業を数多く生き残らせてしまった。潰すべき企業を早期に潰してしまえば、その資本や労働力はまた別のところに向かって、新しい産業を構築することができる。負の結果を恐れるあまり、政府はつねにリスクを先送りしてきた。

バブル崩壊後も、株式市場は長い間、「PKO(Price Keeping Oparation)相場」と言われて、政府によって株価が維持されてきた。世界の平均株価と大きく乖離した時期があった。

官民そろってガラパゴスに陥った30年

そして今大きな問題になっているのが、デジタル革命、 IT革命といった「イノベーション」の世界の趨勢に日本企業がどんどん遅れ始めていることだ。

この背景には、企業さえも構造改革に対して消極的であり、積極的な研究開発に打って出ることができなかったという現実がある。欧米のような「リスクマネー」の概念が決定的に不足している。リスクを取って、新しい分野の技術革新に資金を提供する企業や投資家が圧倒的に少ない。

日本はある分野では、極めて高度な技術を持っているのだが、マーケティング力が弱く、それを市場で活かしきれない。過去、日本企業はVHSやDVD、スマホの開発といった技術革新では世界のトップを走ってきた。

しかし、実際のビジネスとなると負けてしまう。技術で優っても、ビジネス化できなければただの下請け産業になってしまう。もっとわかりやすく言えば、日本特有の世界を作り上げて、そこから脱却できない「ガラパゴス化」という欠点に悩まされてきた。

日本特有の技術に固執するあまり、使う側のポジションに立てないと言ってもいい。日本が製造業に固執しながら、最先端の技術開発に終始している間に、世界は「GAFA」(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)に支配されていた。あまりにも残念な結果といえる。

この30年、日本企業はさまざまなガラパゴスを作ってきた。

そして、そのガラパゴスの背景には、必ずと言っていいほど政府の歪んだ補助行政や通達、 規制といったものが存在している。業種にもよるが、日本企業の多くは消費者ではなく、規制当局や研究開発費を補助してくれるお上(政府)の方向を向いてビジネスしている姿勢をよく見かける。政府が出してくれるお金を手放せないからだ。

とはいえ、失われた40年を歩き始めたかもしれない日本にとって、今後は失われただけでは済まないだろう。日銀には一刻も早く、金融行政を適正な姿に戻し、株式市場も適正な株価形成のシステムに戻すことが求められている。自民党が避けてきた「最低賃金の大幅上昇」や「積極的な円高政策」といった、これまでとは真逆の政策に踏み切るときが来ているのかもしれない。

そして、政府は財政赤字解消に国会議員の数を減らすなど、目に見える形で身を切る改革をしなければ、今度は「崩壊する10年」になる可能性が高い。

2013.12.28 日本経済新聞朝刊1面

記事クリックで詳細が開きます。

2013.12.28 NHKニュース

ベンチャー育成 官民が共同出資へ

日産自動車やソニーなどの大手企業と、政府が出資する「産業革新機構」は、ベンチャー企業を支援する民間ファンドに共同で出資する方針を固め、官民が連携してベンチャー事業育成に本格的に乗り出すことになりました。

関係者によりますと、日産自動車とソニーや全日空、NTTグループなど各業界の主要企業9社は、政府が出資する産業革新機構と共に、民間の投資ファンド「WiL」に合わせておよそ300億円を出資し、ベンチャー企業を共同で支援する方針を固め

ました。

これによって、大手企業と産業革新機構から出資を受けたファンドが、ビッグデータ関連など今後成長が期待される分野に投資することで、資金面で新しい事業が後押しされることになります。

また、このファンドは、アメリカのシリコンバレーにも拠点を設け、IT関連分野での日本のベンチャー企業のアメリカ進出や、アメリカ企業の日本誘致も支援する方針です。

官民が共同で本格的なベンチャー事業育成に乗り出すことで、国としては成長分野での新たな産業の創出を促し、企業側としても将来性のあるベンチャー企業と連携して収益力を強化したい考えです。

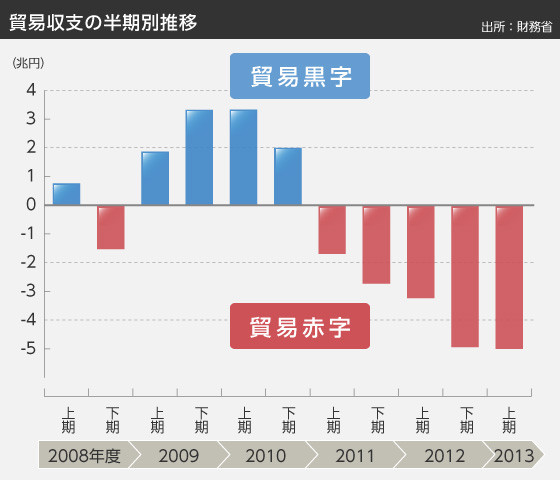

貿易赤字なぜ続く?/木暮太一のやさしいニュース解説

12月18日に発表された11月の貿易統計によると、貿易収支(輸出-輸入)は1兆2929億円の赤字で、赤字は17カ月連続です。なぜ貿易赤字が続いているのか、また赤字はいけないことなのか、経済ジャーナリストの木暮太一さんが分かりやすく解説します。

昔は輸出しすぎて「日米貿易摩擦」も

2008年、日本は28年ぶりに貿易が「単月赤字」になりました。その後、2011年には年間トータルで貿易赤字になり、2012年にはさらにその赤字額が拡大しています。

日本はかつて「加工貿易」でどんどん海外に商品を売っていました。「日米貿易摩擦」という言葉に象徴されるように、日本は「輸出しすぎだ!」と怒られるくらいだったのです。それが最近では、輸入が増え、輸出額よりも多くなりました。

―――「なんでなの??」

よく言われるのが、「東日本大震災がきっかけ説」です。震災の影響で自動車などの輸出が減り(輸出減少)、同時に原発が停止したことで、代わりの燃料(原油・液化天然ガス)をより多く輸入することになりました(輸入増加)。そのため、「輸出が減り、輸入が増え、貿易赤字になった」と言われているのです。

―――「うーん、、、。みんなで復興に向けて力を合わせないとね!」

たしかに、震災は甚大な被害をもたらし、それによって人々の心にはもちろん、日本経済にも大きなダメージを与えました。しかし、復興したらまた元に戻るかというと、そうとは言えません。

というのは、貿易の構造自体が変わっているからです。

貿易の構造が変わった

―――「貿易の構造? どういうこと??」

日本は長い間「歴史的な円高」に悩まされてきました。円高になると輸出企業の収益が減るからです。たとえば、「1ドル100円」が「1ドル75円」になった場合を考えます。日本で7500円の商品は、

「1ドル100円」の時、アメリカで75ドル(100円×75ドル=7500円)

で売ることができます。でも、

「1ドル75円」になると、この商品は100ドル(75円×100ドル=7500円)

にしなければ売れないのです。

アメリカ人からすると、同じ商品が75ドルから100ドルに値上げされたことになります。値上げされれば当然買わなくなりますので、この為替の悪影響を防ぐために、日本企業はどんどん現地に工場を移動させて、現地で生産活動をするようになったのです。日本にはいわゆる“産業の空洞化”が起きていたわけです。

―――「産業の空洞化って、前から言われてるよね? まだ続いていたの?」

日本の全製造業の売上を100とすると、海外の現地法人で生産されているのは「14.6」(2002年)でした。また2011年には「18」まで上がっています。それくらい日本の海外支社の比重が増えてきているということなのです。

―――「いまいちピンとこない……」

国内の製造業の売上は年間で約400兆円です。そして海外の現地法人の売上は、この18%に相当する約72兆円。非常に単純化させて、「もしこの分を、日本から輸出していたら?」と考えると、72兆円だけ日本の輸出が増えていたことになります。

また、もし海外の支社の比重が2002年と変わらなかったら13.6兆円も日本からの輸出が増えていたことになります。

―――「なるほど、日本から輸出するんじゃなくて、どんどん現地工場で作って売っているわけだね」

海外からの「逆輸入」も

同時に、この現地工場からの逆輸入も日本の貿易赤字を増やしています。

―――「どういうこと?」

日本は自分たちで必要な部品や材料を、生産コストが安い海外で生産しています。東南アジアで製造した方がコストが安くなりますよね。つまり、コストダウンのために海外で生産し、それを“輸入”しているのです。

海外の現地法人が日本に販売している割合は、アジアが18.1%、欧州が3.2%、北米が2.6%です。金額にして、

アジアから :8.7兆円

ヨーロッパから:3460億円

北米から :5780億円

合計約9.7兆円を、現地法人から“輸入”しているのです。「海外の方が効率よく生産できる」という状況が変わらなければ、この“輸入”はなくなりません。そして、そのように状況が変わることは、当面はないでしょう。

つまり、日本企業は、自分たちの利益を守るために海外に工場を移し、また利益を確保するために安く生産できる海外工場から“輸入”しているわけですね。この構造は、震災から復興しても変わりません。

―――「なるほどねぇ、じゃあ日本はこれからも貿易赤字が続きそうだね」

そう考えられます。

貿易赤字は悪いこと?

―――「でも、そもそも『貿易赤字』っていけないことなの?」

貿易赤字が増えるということはつまり、「日本製が売れなくなり、外国製が売れるようになる」ということですね。これはつまり、日本人の雇用が減り、外国人に仕事を奪われるということでもあります。

これまで日本の工場であった“ライン”の仕事は、安い海外の労働力に奪われました。代わりに日本人のライン労働者を吸収する産業が育たないと、失業率が高くなってしまいます。国民がどんどん貧しくなってしまいます。

「貿易赤字になっても、投資やコンテンツ権利収入などで外貨を稼ぐことはできるから問題ない」という声もありますが、本当に「問題ない」と言えるでしょうか? 外国に投資して利益を得たり、権利収入を得るのは簡単なことではありません。特に日本人はモノの製造・販売には優れていますが、金融やサービスの扱いは苦手です。

「投資で外貨を稼げるから問題ない」と強がっても意味がありません。日本でしか作れない商品、新しい産業を必死に考え、それを海外に輸出することも常に考えておかなければいけません。

-----

木暮 太一(こぐれ・たいち)

経済ジャーナリスト、(社)教育コミュニケーション協会代表理事。相手の目線に立った伝え方が、「実務経験者ならでは」と各方面から高評を博し、現在では、企業・大学などで多くの講演活動を行っている。『今までで一番やさしい経済の教科書』、『カイジ「命より重い!」お金の話』など著書36冊、累計100万部。最新刊は『カイジ「勝つべくして勝つ!」働き方の話』 。

日本経済新聞 2013年5月30日(木)

日本の競争力、アベノミクスで3ランク上昇 スイス民間調査

【ジュネーブ=原克彦】

スイスの有力ビジネススクールのIMD(経営開発国際研究所)が30日発表した「2013年世界競争力年鑑」で、日本は総合順位を前年より3つ上げて24位だった。積極的な金融緩和や財政出動で経済活性化を狙う「アベノミクス」を評価した。ただ、中長期的な評価では、過去に比べて大幅に順位を下げている日本を「負け組」に分類した。

日本は分野ごとの順位で「国内経済」が19位から5位に、ビジネスの「生産性・効率性」が44位から28位へと大幅に上昇した。所得格差を示す「ジニ係数」や、ビジネスの「顧客満足度」は1位。指数化された評価項目では、実質GDP(国内総生産)成長率や為替レートが改善したほか、「政府の意思決定」やインターネットの接続速度も向上した。

一方、「価格」は18位から53位に急落。「財政」や「観光収入」も構造的な問題で前年に続き評価が低く、いずれも60位と最下位だった。ビジネスやインフラの分野では「国際経験」と「語学」がともに58位にとどまった。

IMDは「アベノミクスが経済の活力に初期のインパクトを与えているようだ」と指摘。ステファン・ガレリ教授は「ユーロ圏が停滞する一方で米国が復活し、日本から朗報が届くことは、緊縮政策の議論を活発にするものだ」と評価した。緊縮政策に取り組むイタリア、スペイン、ポルトガルはいずれも順位を下げ、44~46位だった。

今回、IMDは1989年に始めた同年鑑の25周年を記念し、中長期的な順位の変動で評価した「勝ち組」と「負け組」も公表した。日本は89~93年に先進国で総合首位、先進国と途上国の統合ランキングを始めた97年は17位だったため、今回はギリシャやイタリアとともに負け組に分類された。勝ち組には中国、ドイツ、韓国、ポーランドなどが入った。

IMDは毎年、約300の公式統計やアンケート調査などの結果を分析し、主要国・地域の競争力を順位付けしている。今回の調査対象は60カ国・地域だった。

日本経済新聞 2010年5月20日(木)

日本の競争力、27位に急落 中韓台下回る

【ジュネーブ=藤田剛】

スイスの有力ビジネススクールのIMD(経営開発国際研究所)が19日発表した「2010年世界競争力年鑑」で、日本の総合順位は58カ国・地域で27位で、前年の17位から急低下した。中国、韓国、台湾などに抜かれ、02年以来8年ぶりの低位に沈んだ。金融・経済危機で打撃を受けたうえ、少子高齢化や財政の厳しさが評価を一段と悪化させた。

IMDは主要国・地域の「経済状況」「政府の効率性」「ビジネスの効率性」「社会基盤」の4分野で、約300項目の統計や独自調査の結果を分析し順位を発表している。評価の基準は一部異なるが、日本は調査を始めた1989年から93年まで首位だった。

今年はシンガポールが初の首位。「ビジネスの効率性」や「経済状況」の評価が高く、前年の3位から2つ順位を上げた。94年から09年まで首位を維持してきた米国は、財政赤字の膨張などで「政府の効率性」の評価が下がり、3位に転落した。

2位は前年と同じ香港。アジア勢は台湾が「ビジネスの効率性」が高く評価され23位から8位に躍進したほか、中国が20位から18位、韓国が27位から23位にそれぞれ順位を上げた。

日本は成長率の低下や対内直接投資の低迷などを映し「経済状況」が大幅に悪化。少子高齢化に伴う労働力人口の減少で「社会基盤」の評価も下がった。「政府の効率性」では財政赤字の膨張が足を引っ張った。

各項目をみると、日本は法人税の高さに関して、全58カ国・地域で最悪の評価となった。外国人労働者や外国企業の受け入れ態勢も評価が低く、調査に関係したエコノミストは「このままでは国際企業は活動場所として日本を選ばなくなる」と警告する。

公的債務を一般的に健全とされる国内総生産(GDP)比の60%に圧縮するのに必要な期間を国別に算出したところ、日本は2084年までかかる見通しで最長となった。IMDは放漫財政を改めない国の筆頭に日本を挙げた。

2010年のIMD国際競争力ランキング(カッコ内は2009年の順位)

1(3) シンガポール

2(2) 香 港

3(1) 米 国

4(4) ス イ ス

5(7) オーストラリア

6(6) スウェーデン

7(8) カ ナ ダ

8(23) 台 湾

9(11) ノルウェー

10(18) マレーシア

=================

16(13) ド イ ツ

18(20) 中 国

22(21) 英 国

23(27) 韓 国

24(28) フランス

27(17) 日 本

日本経済新聞 2007年5月9日(水)

中国の競争力、日本上回る・スイスの研究所調べ

【ジュネーブ=市村孝二巳】

スイスの有力ビジネススクール、IMD(経営開発国際研究所、本部ローザンヌ)が10日発表した「2007年世界競争力年鑑」で、日本の順位は昨年の16位から24位に下がった。一方、中国は昨年の18位から15位に上がり、1998年以来9年ぶりに日本を上回った。

IMDは55の国と地域の「マクロ経済」「政府の効率性」「ビジネスの効率性」「インフラ」の4分野、323項目に関する統計や聞き取り調査の結果を集計し国の競争力を示すランキングを作成している。IMDは毎年集計方法を変更しており、発表時に過去の順位も変動する。発表時点で中国の競争力が日本を上回ったのは今回が初めてになる。

日本は4分野のすべてで順位が後退した。特に昨年の26位から34位に下がった政府の効率性に関する調査項目では「法人税率」の55位、「政府債務」の54位などが足を引っ張った。景気回復持続にもかかわらず、マクロ経済も対日直接投資の減少などを反映して14位から22位に後退した。

日本経済新聞 2003年5月14日(水)

日本の競争力タイに抜かれる・IMD調査

【ジュネーブ=清水真人】

欧州の有力ビジネススクールであるIMD(経営開発国際研究所、本部ローザンヌ)が14日発表した「2003年版世界競争力年鑑」で、日本はランキング11位となり、国際競争力の低迷ぶりが浮き彫りになった。アジアで躍進したタイに抜かれ、主要7カ国(G7)の中で日本より下位にいるのはイタリアだけだった。

IMDは今年から主要59カ国・地域を人口2000万人超とそれ以下に分け、2つの競争力ランキングを公表した。「大国」の首位は3年連続で米国。オーストラリア、カナダが続く。日本は10位のタイに抜かれ、中国もすぐ背後に迫っている。

IMDは「経済状況」「政府の効率性」「ビジネスの効率性」「インフラ整備」の4分野、321項目にわたり競争力を分析、日本は「インフラ」で5位と上位に入ったが、「経済状況」は14位だった。カギとなる「ビジネス」は21位、「政府」が17位だった。

共同通信 2003年5月14日(水)

日本の競争力、G7で低位 IMD調査でタイより下

【ジュネーブ13日共同】

スイス・ローザンヌに本拠を置く国際ビジネス教育・研究機関のIMDは十三日、世界の主要五十九カ国・地域の二○○三年競争力ランキングを発表、景気停滞が続く日本は「人口二千万超の国・地域」部門で十一位と低迷、先進七カ国(G7)の中ではイタリア(十七位)の次に低かった。

同部門のトップは米国で、二位以下はオーストラリア、カナダ、マレーシア、ドイツと続いた。アジア勢の中では台湾(六位)とタイ(十位)がトップテンに名を連ねた。

発表によると、日本はさまざまな指標のうち、科学技術などの「インフラ(社会基盤)」分野では五位と健闘したものの、生産性や管理部門を含む「ビジネスの効率性」では二十一位。「政府の効率性」が十七位で、評価が低かった。

IMDは従来、すべての国・地域を一括して順位をつけていたが、今年から「人口二千万超」と「二千万以下」の二部門に分けた。今回の基準を当てはめると、日本は○二年が同じ十一位、○一年が九位となる。

日本経済新聞 2002年4月30日(火曜日)朝刊 1面

日本、競争力30位に後退 -IMD調査- マレーシアと韓国に抜かれる

【ジュネーブ=清水真人】

欧州有数のビジネススクールであるスイスのIMD(経営開発国際研究所)は三十日、国・地域別の二〇〇二年国際競争力ランキングを発表した。一九九〇年代後半から低迷が続く日本は四十九カ国・地域中、昨年の二十六位から初めて三十位まで後退した。IMDは日本が老化を自覚して気力を失った「中年の危機」と診断した。

日本の民間ビジネス環境は「起業家精神」「株主の権利や責任」など個別の項目で最下位。政府部門でも「大学教育と経済ニーズ」「外国人労働者の雇用に関する法律」などで評価が低かった。

「産業用電力コスト」(四十八位)や「中央政府の財政赤字」(同)も「際立つ弱点」と指摘した。総合順位でアジアではマレーシア、韓国に初めて抜かれ、中国も三十一位に迫った。IMDは「日本は従来のように世界経済の回復に貢献できない」と悲観的に予測。ドルに代わる通貨の座についても円はユーロに敗退するとの見解を表明した。

競争力世界一は「起業家精神」「株式市場の厚み」などで幅広く評価を受けた米国が堅持した。二位には「経済のグローバル化」で米国を抑えたフィンランドが浮上。十位以内では欧州の小国デンマークとスイスが目立って順位を上げた。アジア勢でトップのシンガポール、二位の香港ともややランクを落とした。

ランキングは各国・地域を「経済状況」「政府の効率性」「ビジネスの効率性」「インフラ整備」の四分野、三百十四項目にわたって分析して作成した。IMDは八九年から公表しており、日本は現在の基準では九七年の十七位を最高に後退を続けている。

2002年のIMD国際競争力ランキング(カッコ内は2001年の順位)

1(1) 米 国

2(3) フィンランド

3(4) ルクセンブルク

4(5) オランダ

5(2) シンガポール

6(15) デンマーク

7(10) ス イ ス

8(9) カ ナ ダ

9(6) 香 港

10(7) アイルランド

↓これ以下の主なアジア勢

24(18) 台 湾

26(29) マレーシア

27(28) 韓 国

30(26) 日 本(注)日本は1997年の17位から20→24→24→26→30と後退

31(33) 中 国

「超大国日本は必ず甦る」

ハドソン研究所 著/徳間書店 刊(第1刷 - 2002年3月31日) からの抜粋

第8章 日本人の底力(日高義樹)

< 中略 >

今なにをするべきか

キッシンジャー博士は、日本人は追い詰められるとびっくりするようなことをする、日本人は優秀なマラソンランナーで、今はビリのほうを走っているがそのうち再びトップに躍り出るだろうと予想している。しかしながら、今トップランナーに戻るには何をするべきか。

バブルが崩壊して一〇年、不良債権の処理や銀行機能の回復が急がれているが、一向に埒があかない。一〇年も同じことをしてうまくいかなかったのであるから、やり方を変えずばなるまい。今最も必要なことは、何故バブルが崩壊して不良債権が増え、経済の基盤である金融がうまく作動しないのかをつきとめることである。

そもそも不良債権については、専門的にいろいろな説明がなされている。しかしながら実際に起きていることは、担保として銀行が取っている土地、不動産、株が値下がりをしているため、融資した額と担保の値段の差が生じているという事態だ。しかも担保として取った物件が売れない。

人々が将来について不安を感じているために信用が拡大せず、担保物件も売れない。そうした点をひっくるめて動きのない担保を不良債権と呼んでいるが、諸悪の根源は、人々が将来を信じないことから生じている。

こういった状況を見て日本の金融関係者やリーダーたちは、国民のムードが悪いからであり、そのムードを悪くしているマスコミの論調に原因があると主張している。

こういった今の日本の指導者の言い方は、歴史的に見ても前例がある。一九二八年大恐慌の前に登場したアメリカのフーバー大統領はこう言った。「今の国の状態はまったく悪くない。もっと明るい顔をすれば経済は良くなる。餓死をした人間が出ているわけではない。明るい気分を持とう」

しかしながら現実にはその翌年大恐慌が発生し、世界は未曽有の混乱に見舞われたのであった。歴史の先例が示すことは、株を初めとするファイナンスの信用が経済の実体より拡大したためにバブルが発生して、結局は崩壊したということである。

つまり信用の拡大を裏付けるための景気の拡大が行われなかったのが原因であり、国民のムードとはかかわりがない。

日本のバブルとその崩壊について言えば、政府・大蔵省・日銀そして銀行が景気をあおりたてて信用を拡大し、実体経済よりも図体だけが大きいバブルを作り上げた。そしてそれを崩壊させてしまったのであるから、国民がシステムそのものに強い不信を抱くのも当然である。システムを変えるにはまず画期的な減税が必要だ。税金を抜本的に減らしてしまえば官僚体制は小さくなり、規制はなくなる。規制がなくなれば経済活動が自由になり、ITを自由自在に駆使して新しい製品とビジネスが拡大し、生産性が飛躍的に伸びる。

そうすれば日本国民はシステム全体を信用するようになり、経済活動が拡大し、今までしぼみ続けていた金融機関の信用の拡大にもつながる。必要なのは国民のムードを変えることではなく、システム全体に対する信用を取り戻すことだ。

日本でいま言われている「調整インフレ」は、システムに対する不信を増大するだけだ。インフレというのは見かけだけ経済を拡大させるが、資産を目減りさせてしまう。技術的にいろいろな説明が可能であるが、一時的なインフレによって経済が良くなっても、資産の目減りはシステムに対する不信を生む。すでにシステムに対する信用がなくなっている日本で調整インフレを行なって、信用を回復できるわけがない。

インフレは逆に通貨に対する不信を生む。

クリスチャンは経済活動をキリスト教の活動の一部と考えており、すべての信用の元である通貨を「神」と見なしている。アメリカの通貨ドルには「我々の信ずる神の名において」という言葉が印刷されており、まさにドルは神様の代わりである。インフレを起こすということはそのドルで買える分量を減らすこと、つまり神の力を小さくすることにほかならない。

アメリカの連邦準備制度理事会(FRB)のグリーンスパン議長ら金融の責任者がインフレを嫌うのは、神様を小さくしてしまってはならないからである。

これが金融システムの信用の元になっている。

ところが日本では金融システムの信用の基本は官僚制に基づいている。しかし官僚制が信用されなくなり、官僚不信という事態に立ち至ると、通貨そのものが信用されなくなる。

バブルの崩壊と不良債権の増大は、この問題と切っても切れない関係にある。この点についても日本は、官僚制に替わる新しいシステムを作らなければならない。

日本人は今ぎりぎりのところに追い詰められ、危機に瀕している。それは不良債権や銀行の仕組みに対する不信ではなく、その根源である通貨が一体何であるかという疑問から生じている。通貨が何であるかを初めとするシステムすべての変革さえ行なわれれば、日本経済は再び拡大を始めるであろう。

日本経済の物作りの部分、そして日本人そのものの優秀さは、バブルが崩壊して不良債権が増えている中でもまったく損なわれていない。経済を戦闘にたとえるなら、日本経済を支えるあらゆる戦闘部隊は無傷のまま存在している。しかも依然として世界では最も優秀であると言える。日本人についてもまたその能力は極めて優秀であると言える。その優秀さをもってして官僚制というシステムを新しいシステムに取り替える。重商主義に代えるに自由経済主義を取り、何はともあれ経済のすべての基礎になる日本円に対する信頼を取り戻しさえすればすぐにでも経済は拡大するであろう。そうなれば、二〇一〇年には世界経済の先頭を走るということも充分可能なのである。

本稿は、実業之日本社発行「投資相談」2002年4月号掲載の「マツイの魔球」より転載したものです。

日本立て直しのためにクーデターを起こせ!【第2回】 (松井証券社長/松井道夫)

さらに、続く昭和10年代に生まれ、小学生時代に戦争を経験した「火垂るの墓」世代も期待できない。東大に行ったような人たちはそれなりに優秀だったのだろうが、大学時代には1960年安保闘争の担い手となり、やはり勉強をしていないし思想的にも“いびつ”な人たちが多いのだ。

こうした層がつくりあげてきた日本的経営システム・政治システムを踏襲してきたのが、団塊の世代だ。同世代の人数が多い彼らは極めて集団主義で、出る杭は徹底的に打たれるというカルチャーを持っている。“個”を完全に否定された最もコンサーバティブな世代なのである。高度成長期の最後の頃を経験している彼らは、バブルがはじけてイケイケドンドンではやっていけない時代になったにもかかわらず、自分たちを変えられないで旧いシステムをそのまま保持し続けているのだ。

もちろん、中には立派な人もいるだろう。常識から外れた人もいるに違いない。しかし、教育や競争の状態は人間の形成に大きな影響を与える。全体としてみると昭和初期生まれから団塊の世代にかけては超保守的・国家主義的で、個人より前に国家ありきと考える層なのだ。

これは、明治末期生まれの人たちが戦後の復興期を支えたのとは好対照をなしている。小さい頃に寺子屋方式で漢詩の暗唱などをし、若くして大正デモクラシーを経験したりしたこの世代は教養豊かに育っている。そして働き盛りのときに戦後を迎え、日本の再建に活力を与えたのだ。ソニーの井深大さんも、ホンダの本田宗一郎さんも、まさにこの世代である。

<次回に続く>

|